※本ページは、一部でアフィリエイトプログラムを利用しています。

−目次−

原子力の総合展示館「原子力科学館」とは

茨城県の県央東部にある東海村は原子力産業の拠点として知られ、周辺の原子力関連施設や研究内容を分かりやすく紹介する、茨城原子力協議会が運営する日本で唯一の「原子力に関する総合展示館」です。

茨城県の県央東部にある東海村は原子力産業の拠点として知られ、周辺の原子力関連施設や研究内容を分かりやすく紹介する、茨城原子力協議会が運営する日本で唯一の「原子力に関する総合展示館」です。

館内では、「原子・放射線・核分裂」といった原子力や放射線についての基礎知識を展示を通して分かりやすく学ぶ事ができます。

館内では、「原子・放射線・核分裂」といった原子力や放射線についての基礎知識を展示を通して分かりやすく学ぶ事ができます。

なかでも新設の「ガイダンスシアター」や世界最大級の「大型霧箱」、1999年(平成11年)に発生した「JCO臨界事故」に関する資料は必見です。

原子力の町「東海村」とは

東海村は、全国で2番目に人口が多い村で、茨城県内では本村と美浦村の2村のみとなっています。

1957年(昭和32年)「日本原子力研究所(現在の国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構)」を誘致し、日本最初の原子炉「JRR-1」が臨界に達して以来、多くの原子力関連施設がこの村に集積しました。

現在でも「日本原子力発電東海発電所・東海第二発電所」をはじめ多くの原子力関連施設が所在し、日本の原子力産業の一大拠点となっている。

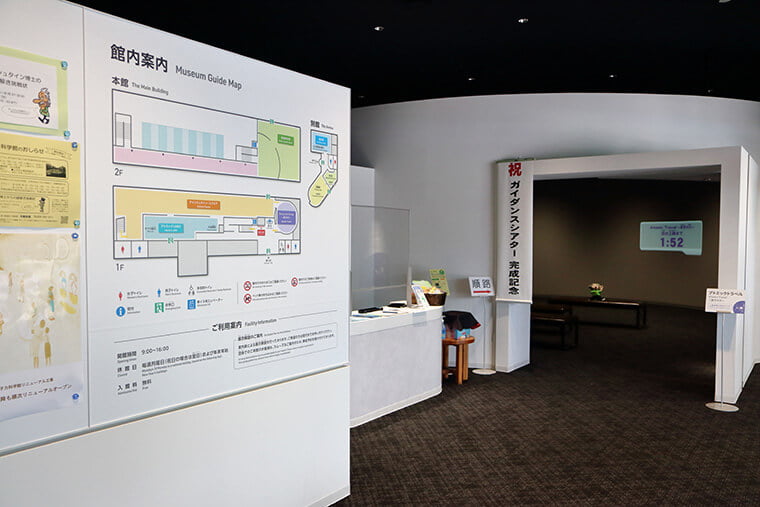

新設の「ガイダンスシアター」

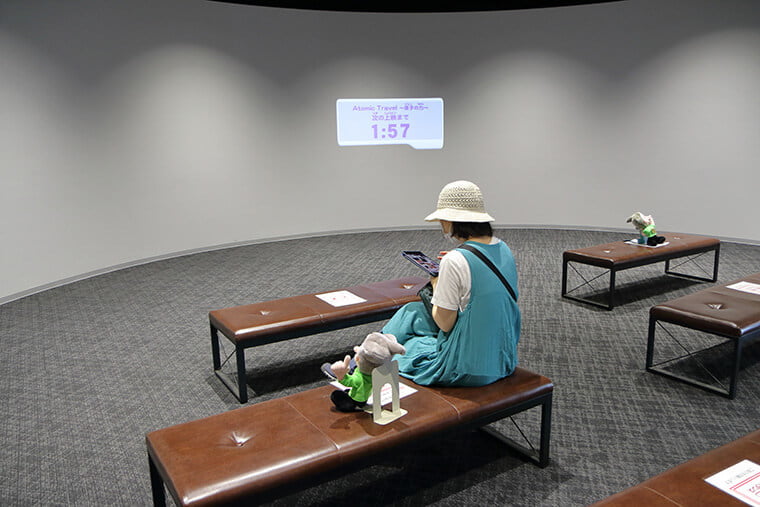

ガイダンスシアター「アトミックトラベル −原子の力−」

2021年(令和三年)3月に新設されたガイダンスシアター「アトミックトラベル」では、アインシュタイン博士の案内のもと、仮想の乗り物「アトミックライド」に乗って、原子や放射線についての3D映像を駆使して楽しく紹介しています。

2021年(令和三年)3月に新設されたガイダンスシアター「アトミックトラベル」では、アインシュタイン博士の案内のもと、仮想の乗り物「アトミックライド」に乗って、原子や放射線についての3D映像を駆使して楽しく紹介しています。

「アインシュタイン・スクエア」の見どころ

元素物周期表

現在発見されている「元素」の名称や状態、性質・用途などをパネルをめくってクイズ感覚で学ぶことができます。

現在発見されている「元素」の名称や状態、性質・用途などをパネルをめくってクイズ感覚で学ぶことができます。

113番元素「ニホニウム」は、2016年(平成28年)11月に理化学研究所の森田博士らによって発見され、アジアで初の快挙となりました。

「周期率」とは

元素番号順に元素を並べると、元素の性質が周期的に変化し、性質のよく似た元素が周期的に出現するという法則。

これを一目でわかる形にしたものを「周期表」と呼びます。

必須元素パズル

人体にとって欠かすことができない「必須元素」を選んで、凹みに込むパズルゲームです。

人体にとって欠かすことができない「必須元素」を選んで、凹みに込むパズルゲームです。

「必須元素」とは

生物の生存にとって必要不可欠で、外部から摂取することで得られる元素のこと。

炭素や酸素など必要量が多い「多量必須元素」と、ヒ素やヨウ素など必要量が少ない「微量必須元素」があります。

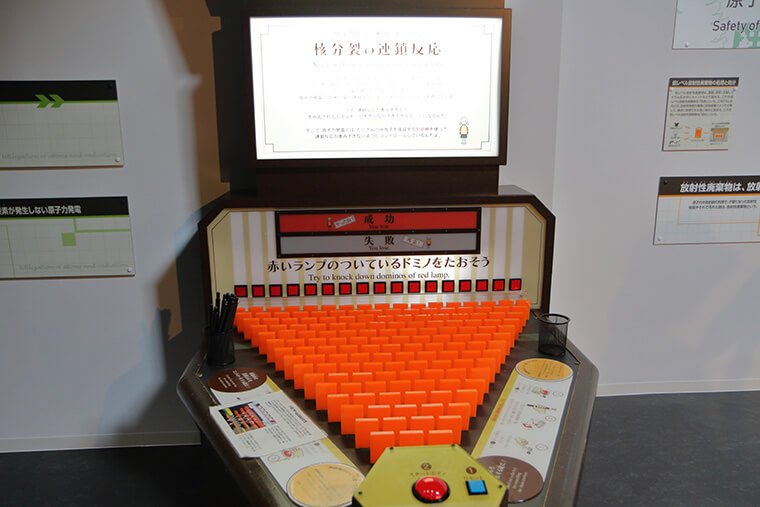

連鎖反応ドミノ

原子力発電所で利用されている「核分裂の連鎖反応」をドミノ倒しで表現したゲームです。

原子力発電所で利用されている「核分裂の連鎖反応」をドミノ倒しで表現したゲームです。

倒れるドミノを「制御棒」を使ってコントロールしてランプの点いたドミノが倒れずに残れば成功です。

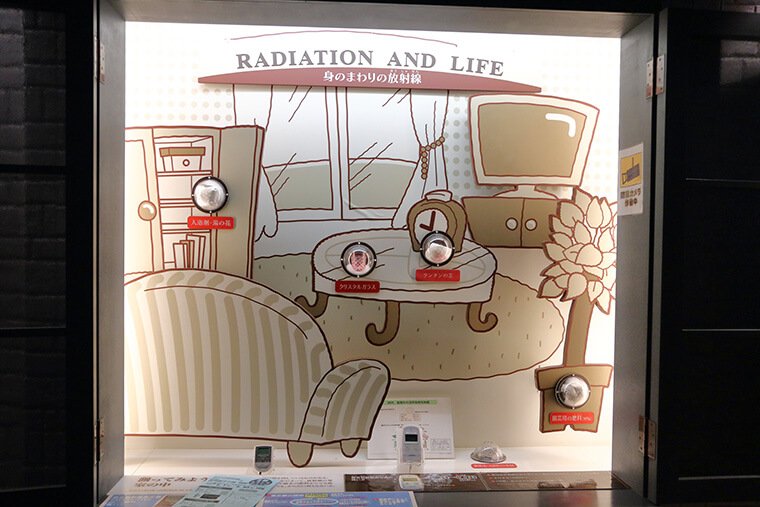

身の回りの放射線

身の回りにあり日常的に使用している物から放射されている「放射線」を計測するコーナー。

身の回りにあり日常的に使用している物から放射されている「放射線」を計測するコーナー。

入浴剤や肥料、ランタンの芯・クリスタルガラスなどからも微弱な放射線が日常的に放出されています。

電車に乗って放射線計測

宇宙からは宇宙線、大地からも放射線が放射されており、花崗岩などの地質やトンネル・橋上などの条件によって強さが異なる様子を鉄道模型を走らせて数値を確認できます。

宇宙からは宇宙線、大地からも放射線が放射されており、花崗岩などの地質やトンネル・橋上などの条件によって強さが異なる様子を鉄道模型を走らせて数値を確認できます。

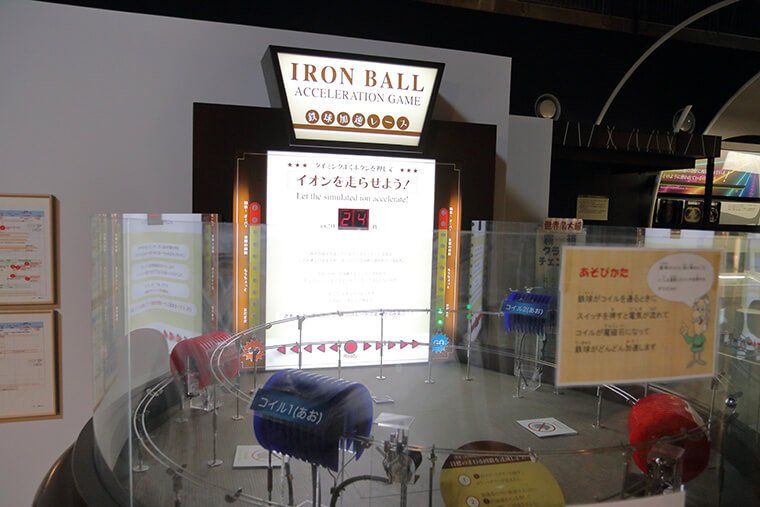

鉄球加速レース

タイミングよくボタンを押して「コイル」に電気を送り、レール上の鉄球を一定のスピードに保つことで、荷電粒子を加速する仕組みを体感するゲームです。

タイミングよくボタンを押して「コイル」に電気を送り、レール上の鉄球を一定のスピードに保つことで、荷電粒子を加速する仕組みを体感するゲームです。

アインシュタインの言葉

扉を開けると「アインシュタイン」のありがたい言葉が突然流れて、ちょっとビビります(笑)

扉を開けると「アインシュタイン」のありがたい言葉が突然流れて、ちょっとビビります(笑)

太陽と原子核+地球と電子

40m離れた場所に2枚のアクリル板が設置され、38億分の1に縮小した太陽と、8,000億倍に拡大した原子核がはめ込まれ、地球や原子と電子の大きさと距離感を紹介しているのですが、私の頭ではちょっと理解不能でした。。

40m離れた場所に2枚のアクリル板が設置され、38億分の1に縮小した太陽と、8,000億倍に拡大した原子核がはめ込まれ、地球や原子と電子の大きさと距離感を紹介しているのですが、私の頭ではちょっと理解不能でした。。

「アトミックLABO」の見どころ

世界最大の霧箱(クラウドチェンバー)

「霧箱(クラウドチェンバー)」では、自然に降り注ぐ放射線の飛跡を可視化することができます。

「霧箱(クラウドチェンバー)」では、自然に降り注ぐ放射線の飛跡を可視化することができます。

アルコール気体が過飽和状態の中を放射線が通ると、霧の粒が通り道にそって発生し、放射線の通った跡が飛行機雲の様になって視覚的に放射線を観測する事ができます。

霧箱で見える放射線

●α線:太く・まっすぐで短い。長さは4cm程度

●β線:細く・ところどころ曲がっていて長い

●宇宙線:太く・まっすぐで長い(ミュー粒子など)

原子と原子力の基礎

原子とは何か、原子核の変化・反応、放射線の性質・強さなどの基礎を分かりやすく紹介しています。

原子とは何か、原子核の変化・反応、放射線の性質・強さなどの基礎を分かりやすく紹介しています。

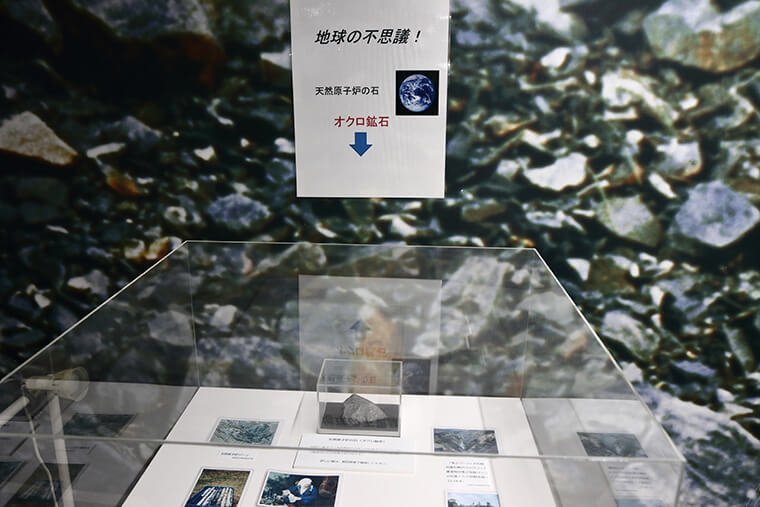

オクロ鉱石

地球の不思議、20億年前の天然原子炉「オクロ鉱山」の紹介では、実物の「オクロ鉱石」が展示されています。

地球の不思議、20億年前の天然原子炉「オクロ鉱山」の紹介では、実物の「オクロ鉱石」が展示されています。

「オクロの天然原子炉」とは

1972年(昭和47年)フランスのウラン濃縮工場で、オクロ鉱山産鉱石の「ウラン235」が通常の半分しか含まれていないことが判明し、ネオジウムなどの核分裂生成物が多量に含まれていたことが確認されました。

この結果から、20億年前のオクロ鉱床ではウランが異常に濃集し天然に原子炉現象が発生したと結論付けられました。

原子力と放射線の利用

原子核反応によって生み出される「エネルギー」と「放射線」の仕組みを学び、原子力発電の仕組みや医療・工業・農業分野などでの利用事例が紹介されています。

原子核反応によって生み出される「エネルギー」と「放射線」の仕組みを学び、原子力発電の仕組みや医療・工業・農業分野などでの利用事例が紹介されています。

放射線による人体の影響なども紹介されており、我々一人ひとりがメリットとリスクに向き合って、未来のエネルギー問題について考えなければいけませんね。

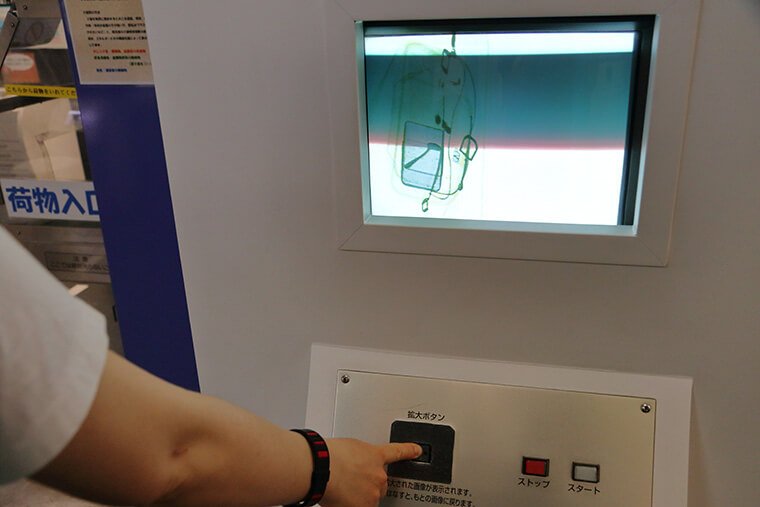

空港の手荷物検査などで使用されている「エックス線検査装置」を使って、実際にどの程度透過するのか体験できます。

空港の手荷物検査などで使用されている「エックス線検査装置」を使って、実際にどの程度透過するのか体験できます。

思った以上にスケスケで、変なものは入れておけませんね。

原子力の安全

原子力のエネルギー量は、石油や石炭などの化石燃料と比べてとても大きく、CO2の排出もありません。

原子力のエネルギー量は、石油や石炭などの化石燃料と比べてとても大きく、CO2の排出もありません。

そうしたメリットから「チェルノブイリ」や「スリーマイル」など過去の経験を糧とし、様々な安全対策を行なった上で現在でも運用が行われています。

一概に否定はできませんが、高速増殖原型炉「もんじゅ」の失敗や「福島第一原子力発電所事故」の有り様をみると、代替えエネルギー分野に投資をして行く方が合理的ではないかとも考えてしまいます。

館内に設置された「モニタリングポスト」では、室内の1時間あたりの放射線量をリアルタイムで表示しています。

館内に設置された「モニタリングポスト」では、室内の1時間あたりの放射線量をリアルタイムで表示しています。

また茨城県では、東海・大洗地区の原子力施設周辺の環境放射線を把握するため、原子力施設周辺に配置したテレメータシステムにより24時間常時監視を行っています。

施設2F展示の見どころ

科学者達が描いた夢

2F奥は休憩スペースになっており、放射線や放射能研究において重要な発見をした科学者たちが紹介されています。

2F奥は休憩スペースになっており、放射線や放射能研究において重要な発見をした科学者たちが紹介されています。

休憩スペースの一角に「記念スタンプ機」が設置してあり、スランプラリー開催中とのことで記念にスタンプしておきました。(コンプリートして粗品をいただきました)

休憩スペースの一角に「記念スタンプ機」が設置してあり、スランプラリー開催中とのことで記念にスタンプしておきました。(コンプリートして粗品をいただきました)

宇宙から原子まで(Power of 10)

2Fフロアの廊下壁面には、宇宙や原子は人間の大きさの何倍なのか、パネル展示で説明しています。

2Fフロアの廊下壁面には、宇宙や原子は人間の大きさの何倍なのか、パネル展示で説明しています。

別館の見どころ

放射線の利用展示

本館となりにある「別館」には小規模な展示室があり「陽子線治療(PET)」の模型展示や、放射線で滅菌した「医療機器」・放射線処理を施した「工業製品」などが展示されています。

本館となりにある「別館」には小規模な展示室があり「陽子線治療(PET)」の模型展示や、放射線で滅菌した「医療機器」・放射線処理を施した「工業製品」などが展示されています。

JCO臨界事故展示

別館展示室の一角では「JCO臨界事故」を起こした装置の実寸模型や、映像・事故発生時を時系列で紹介したパネルなどが展示されています。

別館展示室の一角では「JCO臨界事故」を起こした装置の実寸模型や、映像・事故発生時を時系列で紹介したパネルなどが展示されています。

こちらは、事故の起きた「沈殿槽」を中心にした実物大模型で高さ2m30cm・横3m10cm・奥行1m50cm、カラーリングも事故当時と同様で、映像モニターでは「沈殿槽」で起きた臨界の状態を解説しています。

こちらは、事故の起きた「沈殿槽」を中心にした実物大模型で高さ2m30cm・横3m10cm・奥行1m50cm、カラーリングも事故当時と同様で、映像モニターでは「沈殿槽」で起きた臨界の状態を解説しています。

JCO臨界事故とは

1999年(平成11年)9月30日、JCO東海事業所の核燃料加工施設内で発生した日本初の臨界事故。

作業員3人が大量の放射線を浴び内2人が死亡、国際原子力事象評価尺度(INES)基準で「レベル4」の事故となった。

梶田先生パネル展示

東海村と岐阜県飛騨市神岡町をつなぐ「T2K(東海〜神岡間長基線ニュートリノ振動)実験」の様子や、ニュートリノ振動現象の案内パネルが展示されています。

東海村と岐阜県飛騨市神岡町をつなぐ「T2K(東海〜神岡間長基線ニュートリノ振動)実験」の様子や、ニュートリノ振動現象の案内パネルが展示されています。

T2Kとは

T2K(Tokai to Kamioka)とは茨城県那珂郡東海村の「J-PARC加速器」で発射したニュートリノを295km離れた岐阜県飛騨市神岡町のスーパーカミオカンデで捉える素粒子実験が行われ、「ニュートリノ振動」に関する精密な研究が期待されます。

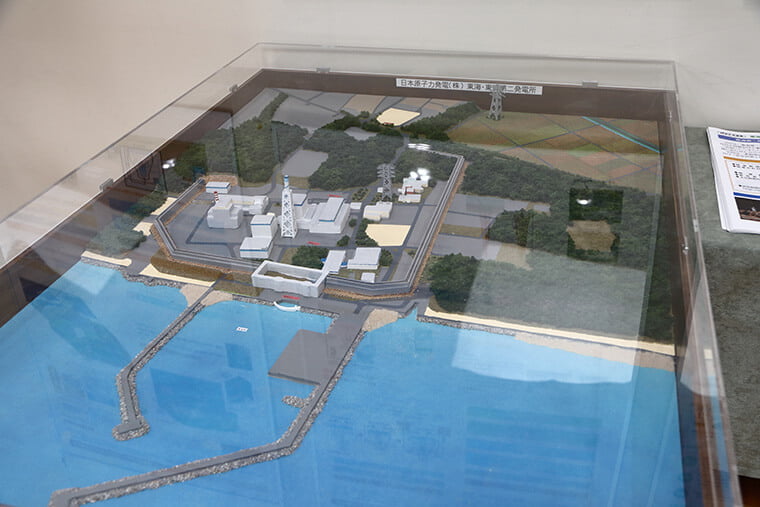

東海第二発電所の安全対策

3.11東日本大震災における「東海第二発電所」への影響や、新規制基準への対応をパネルや映像・ジオラマなどで紹介しています。

3.11東日本大震災における「東海第二発電所」への影響や、新規制基準への対応をパネルや映像・ジオラマなどで紹介しています。

東海第二発電所とは

茨城県那珂郡東海村にある日本最初の大型原子力発電所で、1978年(昭和53年)に営業運転を開始しました。

東日本大震災による停止以降は、福島第一原子力発電所の事故を踏まえた「地震・津波対策」など,各種の安全性向上対策を実施中。

「原子力科学館」見学に最適なホテル・旅館

「原子力科学館」のある東海村周辺には、観光はもちろんビジネス利用にも最適なホテルや宿が数多くあります。

旅や目的に合わせて最適な宿をお選びください。

「原子力科学館」の基本情報

開館時間

●9:00~16:00

休館日

●月曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始

入館料

●無料

「原子力科学館」へのアクセス情報

電車を利用の場合

●JR常磐線「東海駅」よりタクシーで約10分

車を利用の場合

●常磐自動車道 那珂I.C.より約30分

●常磐自動車道 日立南太田I.C.より約20分

●常磐自動車道 東海スマートI.C.より約10分

●東水戸道路 ひたちなかI.C.より約15分

駐車場情報

●普通車 26台、大型車 2台

【施設概要】

●施設名:原子力科学館

●所在地:茨城県那珂郡東海村村松225-2

●URL:http://www.ibagen.or.jp/

合わせて寄りたい「東海原子力館 別館」

東海村にあるもう一つの展示館「東海原子力館(東海テラパーク)」の代替施設として、2020年(令和二年)10月、東海村中心部に「東海原子力館 別館」がオープンしました。

東海村にあるもう一つの展示館「東海原子力館(東海テラパーク)」の代替施設として、2020年(令和二年)10月、東海村中心部に「東海原子力館 別館」がオープンしました。

※「東海原子力館(東海テラパーク)」は、東海第二発電所の安全対策工事に伴い、「東海原子力館 別館」のオープンをもって、事前予約専用の展示館となりました。

館内では、「東海第二発電所」の展示をはじめ、発電体験コーナーでは電気の仕組みを体験しながら学べます。

館内では、「東海第二発電所」の展示をはじめ、発電体験コーナーでは電気の仕組みを体験しながら学べます。

また、ギャラリースペースでは市民の方々の作品が展示され、地元のコミュニティセンター的な役割も担っています。

「東海原子力館 別館」の基本情報

開館時間

●9:00~16:00

休館日

●月曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始

入館料

●無料

「東海原子力館 別館」へのアクセス情報

電車を利用の場合

●JR常磐線「東海駅」より徒歩約22分

車を利用の場合

●常磐自動車道路 日立南太田I.C.より約15分

●東水戸道路 ひたちなかI.C.より約20分

駐車場情報

●普通車 28台

【施設概要】

●施設名:東海原子力館 別館

●所在地:茨城県那珂郡東海村村松北2-7-43

●URL:http://www.japc.co.jp/gendenkan/tokai/